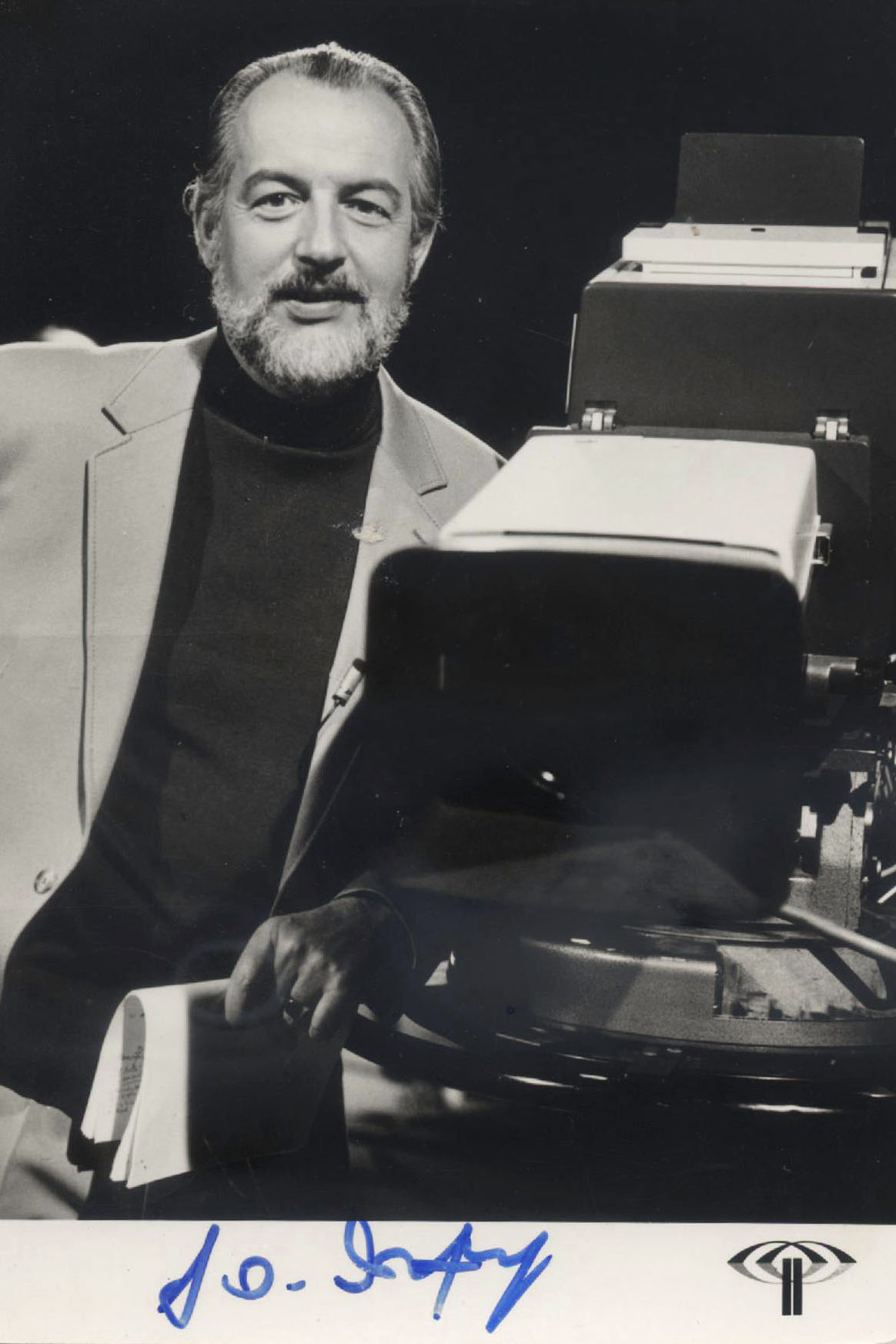

Bresser

Im Sonntagsgespräch Hoimar von Ditfurth, der Wissenschaftspublizist, der Doktor der Medizin. Psychiater, Professor. Der engagierte Schriftsteller. Man hat Sie, Herr von Ditfurth, lange nicht im Fernsehen gesehen, dafür Ihre Tochter. Sagen Sie, irritieren Sie oder imponieren Ihnen die Auftritte der Jutta Ditfurth als Sprecherin der Grünen?

Ditfurth

Das Imponieren überwiegt. Ich bin nicht bis in alle Details mit dem, was sie sagt, einverstanden. Aber mir imponiert einmal das ehrliche, moralische Engagement, und mir imponiert die außerordentliche Disziplin, mit der sie sich informiert und mit der sie sich beherrscht bei ihren Auftritten.

Bresser

Sie selbst gehören der grünen Partei ja nicht an, Sie haben aber für sie Wahlkampf gemacht in Hessen vor Jahren. Haben jetzt einen Aufruf verfaßt, diesmal: „Grün ist die Hoffnung“. Warum ist die Hoffnung grün für Sie?

Ditfurth

Ich hoffe, dass die Hoffnung grün ist. Ich sehe die Hoffnung auf den alten bisherigen Kursen eben nicht. Da ich nicht ganz hoffnungslos sein will, suche ich sie in Richtung auf grün.

Bresser

Ist dann der Vater der Tochter gefolgt, oder die Tochter dem Vater?

Ditfurth

Nein. Ich habe eine ziemlich radikale Umerziehung hinter mir.

Bresser

Sie selber?

Ditfurth

Ich selber. Aber eine nicht unbeträchtliche. Immerhin, sagen wir einmal, habe ich als Liberaler - '68 hieß es „Scheißliberaler“, bekanntlich, das war ein offizieller Ausdruck - angefangen und bin seltsamerweise gegen alle Naturgesetze - möchte ich beinahe sagen - je älter ich geworden bin, um so linker geworden, um so mehr nach links gerutscht. Beeinflußt von zweien meiner Kinder, der ältesten Tochter, dem jüngsten Sohn und meiner Frau.

Bresser

Ihr letztes Buch So lasst uns denn ein Apfelbäumchen pflanzen kann man ja auch als ein grünes Manifest lesen. Ein warnendes, ein in vielem erschreckendes Buch jedenfalls. Lassen Sie mich zunächst nach der Resonanz fragen. Es steht seit anderthalb Jahren obenan in den Bestsellerlisten. Wie erklären Sie sich diesen großen Erfolg bei einem Buch, in dem beschrieben wird, wie die Menschheit ihren eigenen Untergang vorbereitet?

Ditfurth

Als ich das Buch schrieb - ich habe sehr lange daran gearbeitet -, war die Rede zwischen mir und meiner Frau immer, über eines wollen wir uns klar sein, das schenkt man sich nicht zu Weihnachten. Ich habe also mit einem auch nur annähernd so großen Erfolg nicht gerechnet. Und ich bin ein bisschen in meiner Aussage, vielleicht durch den Erfolg sogar, widerlegt worden. Die Menschen sind sensibler und hellhöriger und couragierter, als man vor allem im Lager der Politiker im allgemeinen glaubt. Ich glaube, um es kurz zu machen, dass der Erfolg im wesentlichen darauf beruht, nicht dass ich schlauer wäre als andere, oder mehr sähe als andere, dass die Leute spüren, dass ich sie ernst nehme, und dass ich ihnen ehrlich das sage, was ich denke; ohne Rücksicht darauf, ob es jemand gerne hören will oder nicht.

Bresser

Der Titel fußt auf einem Zitat, das Martin Luther zugeschrieben wurde. Vollständig heißt es „Und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, so würde ich doch heute mein Apfelbäumchen pflanzen.“ Und Sie fügen dem Titel Entscheidendes zu. Sie sagen: „Es ist soweit“ im Untertitel. Wissen Sie also, dass die Welt untergeht?

Ditfurth

Es wäre sehr anmaßend. Ich glaube es zu wissen, ja. Ich selbst bin mit dieser Stringenz und Unerbittlichkeit erst während der Arbeit an dem Buch selber zu diesem Ergebnis gekommen. Ich glaube, wenn man sich so intensiv - es ist ja mein Beruf, ich habe in den Jahren nichts anderes getan - so gründlich mit den entscheidenden Tendenzen, Entwicklungen, Motiven und Resultaten beschäftigt, wie ich es getan habe, kann man zu keinem anderen Ergebnis kommen.

Bresser

Andere kommen nicht dazu. Warum nur Sie allein? Hat es wirklich mit der Beschäftigung mit den Fakten zu tun, allein?

Ditfurth

Ich alleine nicht, dem möchte ich widersprechen. Bertrand Russell hat vor Jahrzehnten schon geschrieben, dass er die Erfahrung gemacht habe, dass es außerordentlich schwierig ist, schwierig sei, die Menschen dazu zu überreden, ihrem eigenen Überleben zuzustimmen. Günther Anders hat vor zwei, drei Jahrzehnten dasselbe geschrieben. Arthur Koestler hat den Menschen als Irrläufer der Evolution betrachtet. Einer unserer bekanntesten Nobelpreisträger hat gesagt, dass der Versuch der Natur, auf diesem Planeten ein vernunftbegabtes Wesen hervorzubringen, offensichtlich gescheitert sei. Ich stehe da durchaus in fünfter, sechster Linie.

Bresser

Es ist ja, vor allem zu Beginn, ein sehr nüchternes Buch. Sachlich zählt es die Überbevölkerung, die Atomwirtschaft auf, das Wettrüsten und die Umweltzerstörung. All das, was der Mensch zu seiner endgültigen Vernichtung parat hält. Ich will nicht fragen, ob Sie von Natur aus ein Pessimist sind, aber noch mal festhalten, Sie sind Pessimist geworden über diesem Buch?

Ditfurth

Ich weiß nicht, ob man das als Pessimismus bezeichnen soll. Für mich ist Pessimismus ein Vorwurf. Für mich ist ein Pessimist ein Mensch, der die Dinge schwärzer sieht, als sie sind. Insofern glaube ich nicht, dass ich ein Pessimist bin. Ich glaube, dass ich mit mir und mit meinen Mitmenschen, die ich anspreche, das ist meine Überzeugung, jedenfalls unerbittlich ehrlich bin.

Bresser

Nach der Arbeit an diesem Buch - haben Sie Angst?

Ditfurth

Nein. Ich darf mich wieder auf ein Zitat berufen. Ich habe da schon immer beim Schreiben daran denken müssen. Es gibt ein wunderschönes Zitat von Kierkegaard aus „Entweder - oder": „Wer hingegen in Wahrheit Angst zu haben gelernt hat, kann wie im Tanze dahinschreiten, wenn die Mächte der Endlichkeit aufzuspielen beginnen, und die Sklaven der Zeitlichkeit Verstand und Mut verlieren."

Bresser

Das heißt, Angst als Schutz?

Ditfurth

Nein. Das heißt, Angst hat man eigentlich nur vor Ungewissem. Angst hat man vor Gefahren, die man nicht erkannt hat, von denen man nicht weiß, ob sie eintreten, gegen die man sich nicht wehren kann. Ich glaube, wenn man sich über die Rolle, die ja ohnehin nur vorübergehende Rolle des Auftretens des Menschen in diesem Kosmos und auf diesem Planeten klargeworden ist, dass man dann zwei Möglichkeiten hat, entweder in Zynismus zu flüchten und zu sagen, der ganze Mensch war ein Irrtum, und sich die Frage vorzulegen, welchen Sinn hat dieses vorübergehende Auftreten, dem ja unglaublich großartige Dinge auch zu verdanken sind...

Bresser

Angst also als ein Mittel der Erkenntnis. Die Hoffnung, dass wir noch mal davonkommen, sei gering, sagen Sie. Also gar kein Ausweg? Kein Entrinnen?

Ditfurth

Das ist etwas, was mir oft als paradox vorgeworfen wird. Ich hoffe, dass es mir in den paar Minuten, die wir für diesen Punkt hier haben, besser gelingt, als auf den paar hundert Seiten in dem Buch. Die Gefahren, die uns drohen, die auf uns zukommen, wie ein naturnotwendiges Faktum, wie ein Schicksal, das uns zu überrollen droht, sind in Wirklichkeit ja ausnahmslos Konsequenzen unseres eigenen Fehlverhaltens. Wir brauchten nur aufhören damit, für Friedenssicherung zu halten, was in Wirklichkeit sich ja von dem, was man unter Frieden ernstgenommen zu verstehen hat, ja immer weiter entfernt. Man kann nicht Frieden schaffen, indem man dem anderen mit der jederzeit exekutierbaren Ausrottung droht. Jeder Gärtner, jeder Landwirt weiß, dass er auf einem bestimmten Areal, jeder Terrarien-/Aquarienfreund, eine bestimmte Zahl von Mitgliedern ein und derselben Art halten kann, weil sonst die Umwelt überfordert ist. Wir weigern uns einzusehen, dass dieser Planet heute schon von uns zu stark besetzt ist. Wir bilden uns ein, dass wir die ganze Erde in eine Monokultur verwandeln könnten zu unserem Nutzen. Das alles sind Dinge, über die man nachdenken kann, und die man einsehen kann.

Bresser

Sie empfehlen ja defensives Verhalten: Verzicht, Genügsamkeit. Aber glauben Sie, dass die Menschen etwa in der Dritten Welt wirklich darauf verzichten, Kinder zu zeugen? Die Wirtschaft im größten Teil der Welt darauf verzichtet, Gewinn zu machen und Wachstum zu fördern? Die Politiker und die Militärs darauf verzichten, weiter aufzurüsten und sich damit sicher zu glauben?

Ditfurth

Herr Bresser, eben weil ich daran nicht glaube, deswegen glaube ich, dass wir verloren sind, dass wir von eigener Hand sterben werden. Das Aussterben ist in der Geschichte des irdischen Lebens nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Der amerikanische Evolutionstheoretiker Ernst Meier hat mal schriftlich begründet, dass von allen Arten, die es auf der Erde in den zurückliegenden 4 1/2 Milliarden Jahren gegeben hat, 99,999% ausgestorben sind. Jede Spezies hat bisher nur vorübergehend auf der Erde existiert, und der Grund des Aussterbens ist in allen Fällen der gleiche gewesen, nämlich dass eine optimal angepasste Art sich einer Veränderung der Umweltbedingungen nicht rechtzeitig anpassen kann. Das wird von der Evolution mit Aussterben bestraft, macht dann Platz frei für Neuentwicklung. Diese Begründung trifft so präzise auf unsere Situation zu. Wir sind mit unseren Emotionen, mit unserer Fremdenangst, mit unserem Misstrauen, mit unserem Hass auf das, was jenseits der als unsere Grenze von uns erlebten Artgenossen angeht, so erfüllt wie in der Steinzeit.

Bresser

Aber ist das nicht Fatalismus? Sie sagen, wir sind nur Gast in diesem Kosmos, und wir haben daraus wieder zu verschwinden.

Ditfurth

Herr Bresser, ich glaube, dass einer der Fehler, den wir machen, der anthropozentrische Mittelpunktswahn ist.

Bresser

Wo die Menschen sich selber sehen?

Ditfurth

Und sich im Mittelpunkt sehen. Die Menschen haben sich - überlegen Sie sich das einmal - erst vor knapp 400 Jahren gegen die Erkenntnis gewehrt mit Feuer und Schwert - hauptsächlich, dass sie nicht der Mittelpunkt des ganzen Kosmos sind, im Zentrum der göttlichen Aufmerksamkeit. Wir haben inzwischen eingesehen, dass das falsch ist. Für viele Menschen ist die Erde immer noch der Mittelpunkt des Universums, weil sie zum Beispiel davon überzeugt sind, dass der einzige Evolutionsansatz, der zum Auftauchen des geistigen Prinzips geführt hat, sich hier auf der Erde abgespielt hat. Und die Menschen sind insofern noch - man muss zugespitzt formulieren, dann wird die ganze Abstrusität klar- der Meinung, dass sie im Mittelpunkt sind, weil sie so tun, als ob die zurückliegenden 15 Milliarden Jahre kosmische Geschichte zu nichts anderem gedient hätten, als uns heute in unserem zufälligen heutigen Entwicklungsstand hervorzubringen.

Bresser

Ja, Herr Professor von Ditfurth, aber ein Teil der Evolutionstheorie ist doch auch, dass der Mensch sich veränderten Bedingungen, veränderten Herausforderungen wird anpassen können und insofern noch eine lange Strecke des Überlebens hätte.

Ditfurth

Das ist eine der Behauptungen. Er kann es kulturell. Unsere kulturelle Anpassungsfähigkeit ist keineswegs unbeschränkt. Auch bei uns gibt es haufenweise heilige Kühe, mit genau denselben folgenden Konsequenzen, wie in anderen Ländern. Man erkennt sie nur immer auf eine bestimmte Mindestdistanz hin erst. Auch bei uns werden die heiligen Kühe zugedeckt von Vorurteilen, Tabus usw. usw. Das sind unsere nationalistischen Empfindungen, das ist unser Wachstumsfetischismus, das ist unsere anscheinend unkurierbare Neigung, alles, was es gibt, von Dingen bis zu menschlichen Beziehungen, in Geldeswert auszudrücken und einzuschätzen, soweit sind wir ja längst. Kulturell immerhin besteht eine erhebliche Flexibilität und Anpassungsfähigkeit. Nur bestehen wir ja nicht nur aus Geist und Kultur, sondern wir sind, auch das ist etwas, was der Mensch immer verdrängt, immer noch ja auch biologische Wesen.

Bresser

Aber auch die Vernunft könnte sich doch dahingehend weiterentwickeln, dass wir erkennen, dass es so nicht weitergeht, was ändern müssen in der Rüstung, mit der Umwelt, um unseren Bestand zu sichern.

Ditfurth

Wenn Sie sagen, die Vernunft könnte sich weiterentwickeln, müssten Sie mir sagen, meinen Sie damit die Lernfähigkeit innerhalb einer geistigen Gemeinschaft, die man Kultur nennt? Oder meinen Sie damit den Entwicklungsstand unseres Gehirns? Das sind zwei ganz unterschiedliche Zeitmaßstäbe. Unsere Lernfähigkeit kann Entwicklung in real time, augenblicklich, sofort, folgen. Unsere biologische Entwicklungsfähigkeit, und daraus resultiert, glaube ich, die Gefahr, hinkt dem um Jahrzehntausende und Jahrhunderttausende hinterher. Konrad Lorenz - fällt mir ein - hat in einer brillanten Formulierung gesagt: „Da sitzen wir nun, in der Hand die Atombombe und im Herzen die Instinkte unserer steinzeitlichen Vorfahren.“ Genau das ist das Problem.

Bresser

Ich bleib' dabei und sage noch mal Fatalismus. Was soll dann die ganze Aufklärung, die ja auch in Ihrem Buch steckt? Was soll die ganze Warnung, wenn Sie doch zu dem Ergebnis kommen, es hat ja alles keinen Zweck, der Mensch hat nur seine Spanne Zeit, und die ist nach Ihrem Eindruck abgelaufen?

Ditfurth

Herr Bresser, ich habe nie und nirgends gesagt, das hat ja alles keinen Zweck. Ich glaube, für mich persönlich - und mich persönlich hat das so beschäftigt, dass ich eben ein Buch darüber geschrieben habe -, dass man die Realität und die eigentliche Bedeutung der Existenz des Menschen erst erkennt, wenn man sich klar darüber wird, dass sie prinzipiell und von vornherein und grundsätzlich nur vorübergehender Natur ist. Dass man also versucht, den Sinn der menschlichen Geschichte nicht etwa vor dem Hintergrund einer spekulierten Fortschrittsutopie zu sehen und verstehen zu können, dass man sagt, der Mensch ist deswegen auf dieser Erde und darin besteht der Sinn seiner Existenz, dass er in Zukunft immer glücklicher, immer freier von Krankheit, ein immer bequemeres Leben wird führen können, immer weniger Sorgen haben wird und so weiter. Das ist ja eine unausgesprochene oder ausgesprochene, aber oft auch ausgesprochen, existierende Utopie. Und ich glaube, wenn man von der ausgeht, dann kann man in Verzweiflung verfallen, wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass diese Utopie gefährdet ist, durch die Endlichkeit unserer Existenz. Aber wenn man noch weiter zurücktritt und den Mensch also im Rahmen der gesamten natürlichen Entwicklung und Geschichte sieht und sich klar darüber wird, dass alle Formen des Lebens immer nur vorübergehend existieren, um dann weiter und höher entwickelten Formen Platz geben zu können, die den Ansatz und den Entwurf, den die Schöpfung, möcht' ich jetzt mal sagen, unternimmt, fortzuführen, dann finde ich, gibt es die Möglichkeit, ohne Verzweiflung, ohne Angst und ohne das Gefühl der Zwecklosigkeit sich damit abzufinden, dass wir, provozierend gesagt, auch nur Neandertaler der Zukunft sind.

Bresser

Sich abfinden - ist das nicht eine sehr gelassene Resignation, ein Sichergeben ins Schicksal? Was halten Sie davon, wenn zum Beispiel Ihre Tochter jetzt kämpft, um Ziele sich einsetzt, was ändern will, hat das alles keinen Sinn?

Ditfurth

O doch. Es hat sehr viel Sinn. Und zwar glaube ich, dass es mit ein Ausdruck menschlicher Selbstachtung und - objektiv von außen gesehen - menschlicher Würde ist. Man muss das, was man für richtig und für moralisch notwendig hält, auch dann tun, wenn man der Überzeugung ist, dass man wahrscheinlich scheitert. Wer sich wehrt, kann verlieren, wer sich nicht wehrt, hat schon verloren.

Bresser

Eine Frage der menschlichen Selbstachtung?

Ditfurth

Ja.

Bresser

Weniger dieses Kämpfen, um etwas zu erreichen, um es wirklich zu ändern?

Ditfurth

Herr Bresser, es ist doch eine Trivialität, dass die Menschen, die wir in unserer menschlichen Geschichte rückblickend für groß halten, nur zu einem kleineren Teil die Menschen gewesen sind, die nach den Maßstäben, über die wir jetzt reden, erfolgreich gewesen sind.

Bresser

Herr von Ditfurth, der Zuschauer will wissen, wie einer wie Sie dahin kommt, zu solchen Urteilen, zu solchen abschließenden Beurteilungen. Wie ist es gekommen, dass aus - ich rede mal mit den Worten Ihrer Gegner - dass aus dem Bürgersohn ein Systemfeind wurde, aus dem Arzt ein Angstmacher, aus dem Professor ein Unheilsprophet, aus dem Manager einer großen Chemiefirma ein Miesmacher? Sie sind 1921 als Sohn eines Offiziers und späteren Altphilologen in Berlin geboren. Abitur. Studium Medizin, Psychologie und Philosophie. Oberarzt, Privatdozent für Psychiatrie und Neurologie. Außerplanmäßiger Professor. War das sozusagen die normale bürgerliche Karriere? Oder begann schon damals, über das eigene Fachgebiet hinaus, der Ehrgeiz, gegen den Strich zu denken?

Ditfurth

Das Primäre war nicht der Ehrgeiz, gegen den Strich zu denken, sondern das Primäre war etwas, was mich auch heute noch beherrscht, eine nicht zu sättigende Neugier. Ich war sehr ungeduldig, und ich habe mir ernsthaft überlegt, ob ich überhaupt studieren sollte. Ich habe mich als Bengel schon nachts erkältet, weil ich mit einem selbstgebauten Fernrohr den Umlauf der Jupitermonde verfolgt habe, und dazu also auch im Winter mich vom Wecker ein paarmal aus dem Bett holen lassen. Ich habe ein Mikroskop gehabt. Das alles hat mich fasziniert, was um uns herum eigentlich los ist. Und ich habe dann Medizin studiert und innerhalb der Medizin die Psychiatrie, weil ich mir da gesagt habe, da hast du die Menschen drin, da hast du Psychologie, da hast du etwas Philosophisches drin, und da hast du sehr viel Naturwissenschaft, nämlich Physiologie und Chemie mit drin. Und dann auf der Universität habe ich sehr bald gemerkt, dass, was man da lernen kann, dass man das in 10, 12, 15 Jahren lernen kann. Und es ist dann eigentlich nichts Wesentliches mehr passiert, und da bin ich ausgebrochen.

Bresser

Ja. Sie waren fast 40 Jahre alt, als Sie dann zu Boehringer, einem großen Pharmazie-Unternehmen, gingen...

Ditfurth

...wenn Sie den Namen schon nennen wollen, muss man Boehringer Mannheim sagen...

Bresser

Gut. Doch gerade als Sie als Forschungsleiter in die Unternehmungsführung eintreten sollten, sind Sie ausgestiegen. Sind Schriftsteller, Fernsehjournalist geworden, haben sich in die freie Wildbahn begeben. Warum?

Ditfurth

Ich verdanke der Industrie - muss ich sagen - sehr viel. Da wird heute ja viel geschimpft, zugespitzt wieder der Kürze halber - ich habe die Universität besucht in der sehr naiven Hoffnung, in das Reich des reinen Geistes einzutreten. Und ich fand - es ist auch sehr zugespitzt formuliert -, dass dieser freie Geist und das Engagement durch den Forschungsgegenstand doch für meinen Geschmack zu sehr in den Hintergrund trat. Wo Konkurrenzdenken, Kollegenneid, wo geltungsbedürftige, ehrgeizige Chefs, die gar nicht interessiert waren, dass man selbst Erfolg hatte usw. usw. Ich bin dann mit sehr ängstlichen und unguten Gefühlen in die Industrie gegangen. Es war ja damals noch vor der '68er Revolution, das dürfen Sie nicht vergessen, das waren schon Zustände. Ich war in einer Nervenklinik, wir durften mit den Kollegen der benachbarten Klinik nicht reden, wenn uns unser Chef dabei erwischte, dann gefährdeten wir unsere weitere Laufbahn. So waren die Kästchen, die Disziplinen abgegrenzt. Und ich bin in die Industrie gegangen und habe eine verblüffende Erfahrung gemacht, jedenfalls bei der Firma, bei der ich war. Dass gerade diese fächerüberschreitende Zusammenarbeit erwünscht war. Dass man, wenn man Gedanken hatte, damit Erfolg hatte. Dass es sich lohnte, sich für bestimmte Dinge, die man für richtig hielt, zu engagieren. Ich hatte ja gar nicht die Absicht, ich bin geflohen vor der Universität, und stand dann acht Jahre später plötzlich vor der Einladung, in die Geschäftsführung aufzusteigen, und habe das dann schweren Herzens und mit schlechtem Gewissen den Kollegen gegenüber, die mich ganz gern da gehabt hätten, als ihren Chef dann, bin ich rausgegangen, weil ich mir klar wurde, wenn ich das mache, dann bin ich wieder als Spezialist eingeengt und steckte also in den Sachzwängen einer solchen Führungsposition eines internationalen Unternehmens.

Bresser

Angst vor Verkümmerung?

Ditfurth

Angst vor der Verkümmerung? Angst da vor der Verkümmerung der eigenen Selbstverwirklichung, es ist ein furchtbares Wort, aber da muss man sich völlig einordnen, unterordnen, den dort bestehenden objektiven Management-Zwängen.

Bresser

Der Erfolg ist ja dann nicht ausgeblieben. Eine Fülle von Büchern, alle über hunderttausend Auflage: Kinder des Weltalls , Im Anfang war der Wasserstoff, Der Geist fiel nicht vom Himmel, Wir sind nicht nur von dieser Welt, die Fernsehserie „Querschnitte“, Preise, Goldene Kamera, Adolf-Grimme-Preis, und besondere Verdienste um die Popularisierung der Naturwissenschaft. Was ist es, in einem Satz, das die Menschen wissen sollten, über die Naturwissenschaft?

Ditfurth

Meine Hoffnung war, den Menschen, die gehetzt sind von Alltagssorgen, beruflichen Sorgen, Ratenzahlung, Sorgen um die Kinder, ehelichen Spannungen, denen den Blick frei zu machen auf eine größere Wirklichkeit, die die eigentliche Wirklichkeit ist und vor deren Hintergrund diese ganzen Alltagssorgen eigentlich zu Miniproblemen zusammenschrumpfen.

Bresser

Aber können wir denn die eigentliche Wirklichkeit begreifen? Seit Einstein spätestens wissen wir doch, dass die Wahrheit nicht zu erfassen ist, dass der Geist, dass das Gehirn nicht ausreicht, um die Welt ganz zu verstehen.

Ditfurth

Ausgezeichnet. Präzise meine Meinung. Es wäre wieder Mittelpunktswahn, anzunehmen, dass nach einigen Millionen Jahren der Entwicklung des menschlichen Großhirns dies Großhirn just in diesem Augenblick ein Fassungsvermögen erreicht hätte, dass das ganze Universum hereinpasst. Sie haben vollkommen recht, immerhin ist ja die Tatsache, dass wir als erste und einzige Art auf diesem Planeten in der Lage sind, zu verstehen, dass die Welt, in der wir herumlaufen, gar nicht die Welt ist, sondern das Bild, das wir uns von ihr machen. Das ist ja etwas, was diesem Geschlecht Homo sapiens einen besonderen Rang verleiht.

Bresser

Was sagen Sie einem Jüngeren, der Hoffnungen hat, Hoffnungen hat, etwas zu verändern in der Welt, wenn Sie zu solchen Erfahrungen gekommen sind, dass der Mensch in der Tat nur ein vorübergehender Gast in dieser Welt ist?

Ditfurth

Die schönste Antwort darauf hat mir ein Leser meines letzten Buches gegeben, der mich ansprach in einer anderen Stadt nach einer Lesung, der mich auf der Straße erkannte und sagte, „Herr von Ditfurth, seit ich Ihr Buch gelesen habe, genieße ich mein Leben überhaupt erst richtig.“ Ich sagte, wie meinen Sie das? Ich dachte zunächst, der sagt jetzt, also in den Tag hineinleben und prassen. Das meinte er gar nicht. Er meinte es auf einem sehr viel höheren Niveau. Er sagte: „Seitdem weiß ich, dass es nicht selbstverständlich ist, wenn ich einen Tag hinter mich bringe, ohne Schmerzen, ohne dass einem meiner Angehörigen etwas passiert, ohne dass Krieg ausbricht. Das genieße ich, das habe ich bisher für selbstverständlich gehalten, jetzt weiß ich, dass es nicht selbstverständlich ist, und genieße es überhaupt erst richtig.“ Der hat was gelernt.

Bresser

Ist es richtig, wenn ich abschließend sage, dass Sie vielleicht nicht resignierter, vielleicht nicht pessimistischer, bestimmt aber bescheidener geworden sind?

Ditfurth

Bescheidener und keineswegs resigniert, sondern gelassen und, so seltsam Ihnen das jetzt vielleicht erscheinen mag, getröstet.